作者: 馮鍇 來源: 牡丹晚報 發表時間: 2025-07-31 09:35

□記者 馮鍇

在鄆城縣潘渡鎮前樊壩村西北,有一處西鄰大堤、東靠潘渡鎮的所在。這里有一座青磚砌就的房子,周邊是郁郁蔥蔥的樹林,乍看與附近建筑和景色并無不同。然而,一側墻壁上懸掛的“山東省革命文物名錄-樊壩戰斗遺址”銘牌,卻昭示著此地非凡的過往。

“全殲守敵、俘虜敵首”,86年前的這場樊壩戰斗,至今讀來仍令人熱血沸騰。作為八路軍115師東進支隊挺進山東后的首場殲滅戰,它意義重大。此役不僅打出了軍威、震懾了敵膽,更如一把關鍵鑰匙,開啟了創建穩固魯西抗日根據地的大門,為魯西大地的抗日斗爭點燃了燎原星火。

站在這片浸染著紅色記憶的土地上,青磚墻面上那隱隱約約的彈孔,還有一磚一瓦、一草一木,都在默默訴說著當年戰斗的慘烈,將人們的思緒拉回到那炮火紛飛的戰爭年代。

戰略決策:派兵奔赴山東

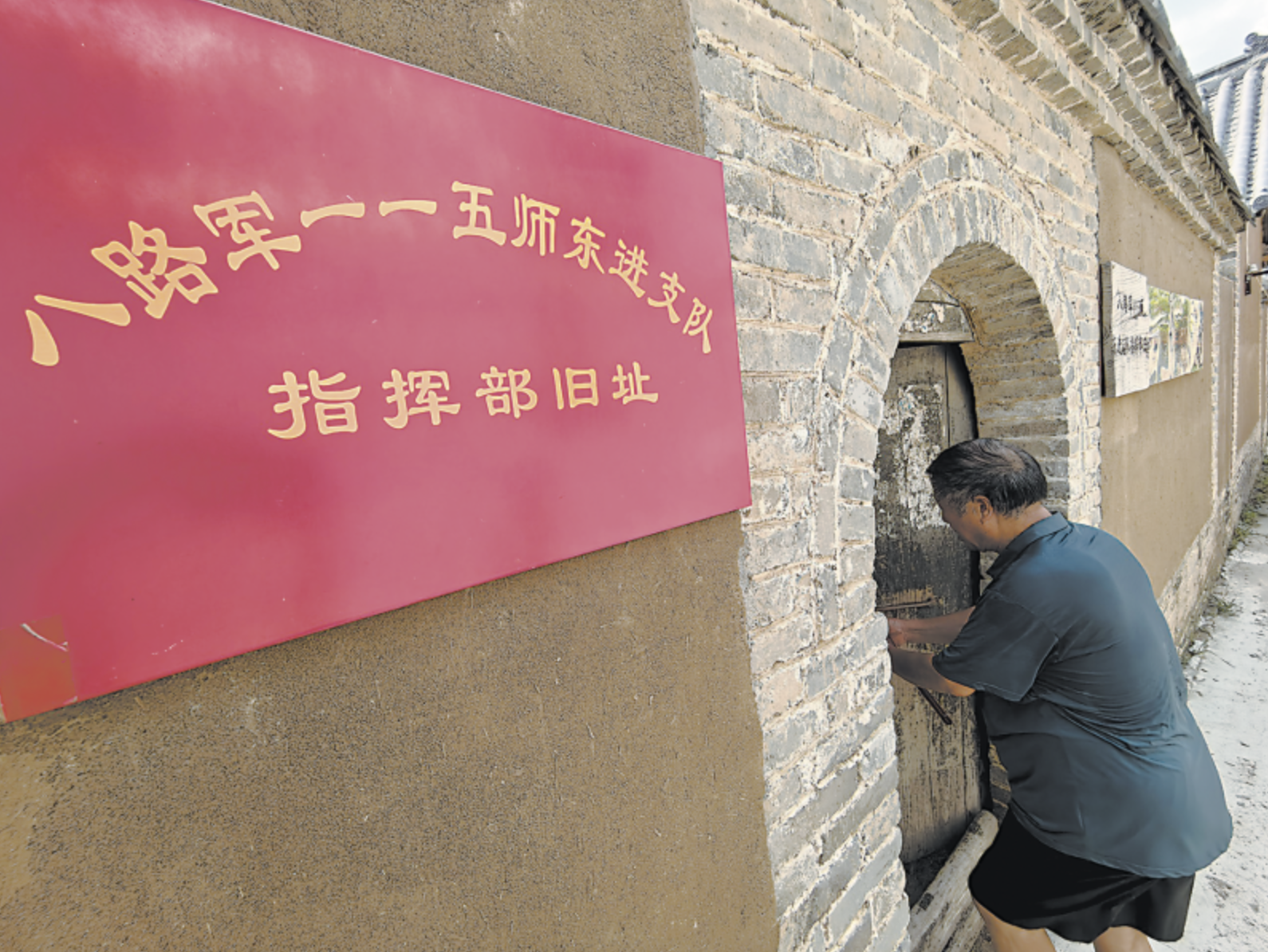

盛夏時節,鄆城縣張魯集鎮狀元張樓村,田野翠綠,屋舍整齊。在村中,一座由石磚堆砌而成的三進老院落,與周圍高大的院門形成鮮明對比。其門口紅色牌子上寫著“八路軍一一五師東進支隊指揮部舊址”。這座舊址,是歷史的見證者,傳承著那段烽火歲月的精神。與眾多紅色遺址一樣,它的每一處角落,都銘刻著紅色精神的印記。

鄆城,這片飽經硝煙洗禮的紅色熱土,地處魯西,位于冀魯豫三省交界之處。這里不僅是山東與太行山區聯系的紐帶,更是連接南北、貫通東西的交通要沖,自古以來就是兵家必爭之地。中國共產黨高舉抗日救國大旗,曾與國民黨將領范筑先攜手合作,在魯西點燃了抗日烽火。然而,1938年,范筑先不幸犧牲,魯西地區的抗日力量遭受重創。

1938年9月29日至11月6日,中共六屆六中全會在延安召開,毛澤東同志提出“派兵去山東”、建立山東抗日根據地的戰略決策。同年12月,遵照黨中央指示,八路軍第115師代師長陳光、政治委員羅榮桓率師部、師直屬隊及第686團組成東進支隊,從晉西太行山出發,向山東挺進。1939年3月2日,東進支隊踏入鄆城縣境內,駐扎在狀元張樓村一帶。

作戰部署:誓拔日偽據點

“八路軍一一五師東進支隊指揮部舊址”這座老院落看似普通,75歲的村文物保護員兼義務講解員張留振站在滄桑的大門前介紹道:“這里曾是羅榮桓、陳光、楊勇等將領指揮戰斗的地方。八路軍進入山東境內的第一場戰役——樊壩戰斗,以及潘溪渡戰斗等著名戰役,都是在此制定的具體作戰方案。”

推開屋門走進舊址,歲月的厚重感撲面而來。斑駁的墻壁上,當年的標語和口號隱約可見;陳舊的桌椅,仿佛還留存著革命先輩討論作戰計劃的聲音。這里的一切,都承載著沉甸甸的歷史記憶,讓人不禁心生敬意。

張留振滿懷深情地講述:“1939年3月2日晚上,八路軍115師部隊冒雨悄悄進入村莊。為了不打擾老百姓,戰士們沒有一人去敲群眾家門,都在橋洞、墻邊等地方躲雨、休息。”

八路軍抵達魯西的消息很快傳到中共鄆城中心縣委,縣委書記梁仞仟立刻率領中心縣委領導趕到部隊駐地,向部隊首長匯報了鄆城黨組織的發展情況和抗日救亡運動的開展狀況。匯報中特別提到,日寇為切斷我方冀魯豫邊區根據地和蘇魯豫皖邊區根據地交通線的聯系,沿大堤修筑了長達百里的封鎖線,而當前威脅最大的,是敵人在樊壩安扎的據點。

樊壩村位于鄆城縣城西北,距離縣城約9公里,地理位置特殊,分為前樊壩和后樊壩。村西緊鄰大堤,大堤向南北延伸,宛如一道天然屏障;村東不遠處是商貿繁華的大集鎮潘渡,信息靈通,便于控制與偵察;向北直通范縣、壽張等地,地勢開闊,具備可攻可守的優勢。

師部根據當地敵情以及廣大人民群眾抗日救國的訴求,果斷決定首戰樊壩,徹底消滅敵軍,以此作為獻給齊魯大地人民的“見面禮”。

戰前謀劃:目標鎖定樊壩

走進中院主房,一張條桌、幾把椅子、一盞油燈、一幅作戰圖,再現了當年作戰指揮室的場景。張留振介紹,聽他爺爺講,當年攻打樊壩據點前,部隊首長就在這里進行戰術討論,常常討論到深夜。聽著張留振的講述,當年指戰員在指揮室里運籌帷幄的畫面仿佛就在眼前。

從現存史料看,當年這一仗并不好打。八路軍剛經歷長途行軍,一路風餐露宿,官兵們疲憊不堪;而且過去多在山區作戰,缺乏平原戰斗經驗,部分官兵對即將到來的戰斗信心不足。

對于鄆城縣內的敵軍而言,樊壩據點是其向北侵犯的重要跳板,也是一道關鍵防線,戰略位置極其重要,因此敵軍對該據點極為重視。樊壩據點是鄆城偽縣長劉本功據點中規模最大的一個,稍有風吹草動,守備在縣城的敵軍短時間內便可前來增援,號稱固若金湯。

面對這種嚴峻局面,承擔作戰任務的686團團長兼政治委員楊勇主持召開動員會議,全體官兵精神抖擻、斗志昂揚。隨后,部隊展開了細致的偵察工作。很快,部隊摸清了樊壩據點敵方的兵力部署情況:后樊壩駐1個連,前樊壩南面的團柳樹村駐1個連,劉玉勝帶領偽軍團部主力部隊駐守前樊壩。前樊壩修筑了一道高大圍墻、兩條壕溝,圍墻四角均建有炮樓。針對敵方軍力部署,我軍迅速制定作戰計劃,此次戰斗由三營擔任主要突擊任務,一營和二營負責輔助和準備打敵增援。

戰斗打響:一夜鏖戰殲敵

張留振的爺爺張進安,曾作為支前民兵參加過樊壩戰斗,之后又加入運送物資、搶救傷員的擔架隊,立下不少功勞。戰斗發生在1939年3月4日,農歷正月十四,元宵節的前夜。張留振回憶,聽祖輩講,當天樊壩村正上演古裝戲,據點里的偽軍沉醉在看戲之中,絲毫沒有意識到一張大網正悄然向他們籠罩過來。

我軍在活捉的偽軍哨兵帶領下,沿著敵人的交通溝小心翼翼地摸進后樊壩,迅速控制大堤一線陣地,同時包圍了團柳樹之敵。戰斗打響,一陣猛烈的手榴彈攻擊后,偽軍還來不及還擊,就全部被殲滅。八路軍乘勝追擊,迅速將前樊壩偽團部包圍。23時左右,在炮火掩護下,一營突擊隊用炸藥在南側炸開一道缺口。經過8小時的激烈戰斗,第二天拂曉,前樊壩偽團部之敵被全部消滅,附近偽軍見狀紛紛向八路軍投降。

硝煙散去,浩氣長存。樊壩戰斗以教科書般的奇襲,奏響了八路軍開辟魯西抗日根據地的勝利序曲,魯西抗日的烽火自此熊熊燃燒起來。

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號