作者: 來源: 新華網 發表時間: 2025-09-08 15:06

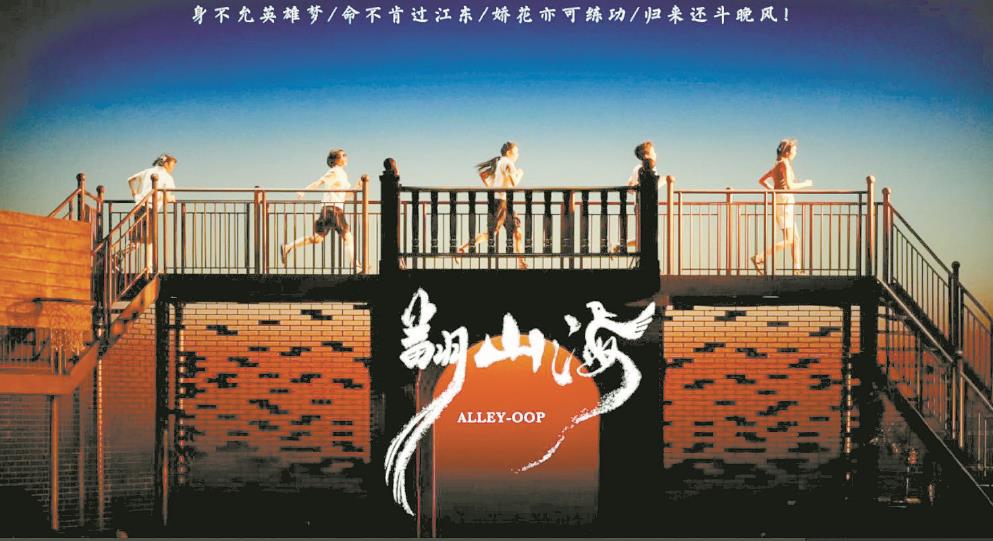

話劇九人新作《翻山海》為YOUNG劇場2025秋冬演出季啟幕,作品再現中國初代女子籃球隊的故事。圖為演出海報。

“卓別林外孫女上海首秀的劇場”“德國演技派巨星拉斯·艾丁格來了又來,演完《哈姆雷特》演《理查三世》”……在這些專業主義的光環之外,上海YOUNG劇場開幕三周年最驚喜的“賀禮”來自一位街道書記,他透露:“去年,社區里有70多歲的老伯伯一人買了國際戲劇季全部八個劇的票,今年的夏天還沒過去,已經有居民在詢問戲劇季的惠民票。”

三年前的9月,“楊浦大劇院”改造成YOUNG劇場重啟,至今累計演出699場,線下觀眾超過27.5萬人。2024-2025演出季,劇場在126臺250場演出之外,舉辦藝術教育活動220場,惠及線上線下觀眾237萬人次。這座年輕的劇場在很短的時間里打響“讓世界好戲出現在家門口”的品牌,持續引進全球當代的、充滿探索精神的劇場作品,支持本土戲劇的青年創作陣營。同時,劇院積極“破墻”,與區域內的學校、社區、園區展開合作,實現公益場和惠民票的常態化,傳統演藝空間擴展為公共文化的游園會,連續三年入選“社會大美育”劇場。這處城市東北角的全新文化地標,既有向上突破的美學進取心,更有向下扎根的親民性。

看點好的,看點新的

繼“去烏鎮看戲”“去阿那亞看戲”之后,戲劇工作者和愛好者的群體中出現了“去上海YOUNG劇場看戲”的說法。這口碑既是對劇場上演劇目質量的認可,也透露出這類作品在當下演出市場的稀缺性。YOUNG劇場自前年起推出“秋是國際戲劇季”,橫跨整個秋天的戲劇季與中國上海國際藝術節同步,為后者錦上添花。今秋,第三屆“秋是國際戲劇季”將上演來自比利時、德國、法國、日本、白俄羅斯及中國的10臺劇目,其中5部入選今年中國上海國際藝術節,所有國外劇目在中國的演出均為僅上海一站。這些劇目從舞臺形式、原著文本、藝術家國別和演出觀念各個層面尋求“突圍”,讓上海觀眾看點好的,看點新的。

10臺劇目中,最有明星效應的是《鐘聲與魔咒》,由維多利亞·卓別林導演、奧蕾莉亞·帝埃雷出演,這對主創是卓別林家族的兩代女性,維多利亞是卓別林的女兒,奧蕾莉亞是她的女兒。《鐘聲與魔咒》融合了魔術、舞蹈、馬戲、默劇和偶戲,在舞臺上制造出荒誕奇幻的異世界——一個逃脫法律制裁的女飛賊被她所竊之物“懲罰”。表演中的道具復雜得堪比一間古董鋪子,物件“活”了起來,它們的變化和行動超越觀眾的想象,導演和表演者以超現實的邏輯造出一場離奇的夢。

比利時“柏林柏林劇團”的《柏林制造》是紀錄電影劇場作,表演現場結合了音樂演奏、紀實影像和戲劇化的演繹。這個橫跨影像和戲劇、虛構和非虛構的特殊作品,主角是二戰時期柏林愛樂樂團的舞臺總監,他在1945年的計劃——“在柏林的七個地堡同步演奏瓦格納《齊格弗里德葬禮進行曲》”因空襲中斷,作品用這個鮮為人知的案例,探討如何在記憶和事實的沖突中尋找被模糊的歷史。紀念反法西斯戰爭勝利80周年之際,它的亞洲首演別有一番分量。

《一個盒子》是一場“沒有演員”的演出,《切線》是現代舞和裝置藝術的“混血兒”,《米歇爾科爾哈斯》上演從未在中國譯介的德國作家海因里希·馮·克萊斯特的代表作……這些作品從形式和內容層面開闊上海觀眾的視野,而《我的故鄉》和《向晚》把觀眾帶入戲劇領域的陌生國度白俄羅斯,來自白俄羅斯共和國戲劇院的這兩部作品,有著不同于西歐劇場的獨特風格,呈現質樸深切的情感敘事。

劇場的土壤和城市文化生態

YOUNG劇場的選劇有海納百川的眼界,更注重本土作品的演出、推廣,創造同時滋養創作者和觀眾的土壤。

這個周末,話劇九人新作《翻山海》為2025秋冬演出季啟幕,作品再現中國初代女子籃球隊的故事,突破了常見的女性敘事思路,探討女子如何挑戰身體的極限。回望三年前,話劇九人以西南聯大師生為原型創作的《對稱性破缺》是劇場的開幕大戲。今年末,話劇九人將在YOUNG劇場開啟長達一個月的駐演,完整上演《四張機》《春逝》《雙枰記》《對稱性破缺》和《庭前》,展現知識分子和女性成長的群像。編劇、導演朱虹璇感言,話劇九人和YOUNG劇場經歷相互扶持、共同成長的三年,都長成了生命力旺盛的“嘉木”。

緊隨《翻山海》,上海本土原創的舞蹈劇場作品《雜食動物》回歸YOUNG劇場。三年前,青年舞者江帆導演、主演的《雜食動物》入圍劇場的第一屆“構特別青年劇展”。這個作品首演時是40分鐘的短節目,在這個劇場落地,之后依次在上海國際舞蹈中心、南京大學、北京青年戲劇展和香港藝術節登臺,逐漸成為一部平衡了幽默和批判的女性視角舞蹈劇場作品。在新演出季,江帆和她的搭檔將和YOUNG劇場再度合作,改編諾貝爾文學獎作者韓江的代表作《素食者》,持續地、也更深入地以舞蹈劇場的形式探討女性的身體和精神轉變。江帆和朱虹璇從創作者的立場表達了相似的感受:劇場為作品和創作者提供奮力生長的土壤,能有這樣一片土壤,則得益于上海的城市文化生態。

好戲“零距離”,知音“鄰居里”

一座劇場是具有多元、開放精神的“聚”場,聚的不僅是藝術家,更是在地的普通觀眾,藝術帶動了普通人的品質生活。以2024-2025演出季為例,YOUNG劇場的總計6.5萬張出票中,平均票價250元,公益惠民票占10%。控江街道的一位書記歷數劇場開張三年給本地社區帶來的變化——

劇院西側的弄堂原先因為老舊房屋和車輛違停,日常投訴不斷,自從這條弄堂被改造成聯動劇院的步行街,周邊居民的生活和劇場之間的界限逐漸模糊,社區眾人關心每個月底的劇場開放日,老老少少爭相在“鄰里大舞臺”展現吹拉彈唱的才藝。第一屆“秋是國際戲劇季”與社區聯動發布惠民票,他擔心無人響應,沒想到當天居民就在微信群里踴躍報名,到第二年,有居民主動來咨詢“今年有沒有外國戲劇展”。劇場為了鼓勵本地居民“試試看不一樣的戲”,以盲盒的方式發售公益票,結果發現老年人的好奇心和包容度更甚于年輕觀眾,七十多歲的老伯要看余秀華,也看《哈姆雷特》,一口氣看完戲劇季的全部八個劇目。

這些生動的例子為人民城市作出藝術化的詮釋:不僅全世界的優質演藝資源“零距離”,“鄰居里”也成了這些好戲的知音。(文匯報記者 柳青)

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號